〔コラム〕サクラがたどって来た2筋の道

サクラがたどって来た2筋の道

~2筋に分かれたサクラの道が日本で一つになる~

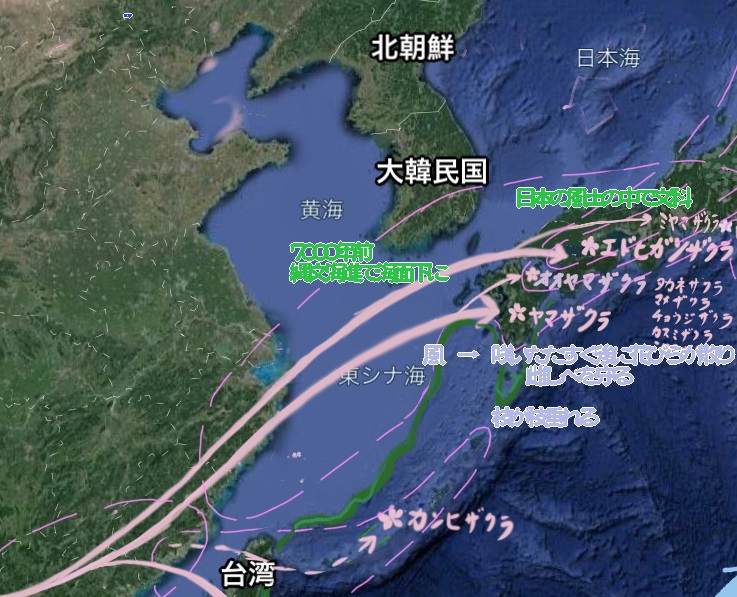

日本の春の花を代表するサクラは、遠い昔にはるか南の地で生まれ、2筋の道に分かれてこの国にやってきたとする一つの説があります。

この説に添って、サクラが産まれた場所からどのような道筋をたどって広がり、やがて日本で出会い、数々の美しい花を咲かせるサクラが誕生するまでをたどって行きたいと思います。

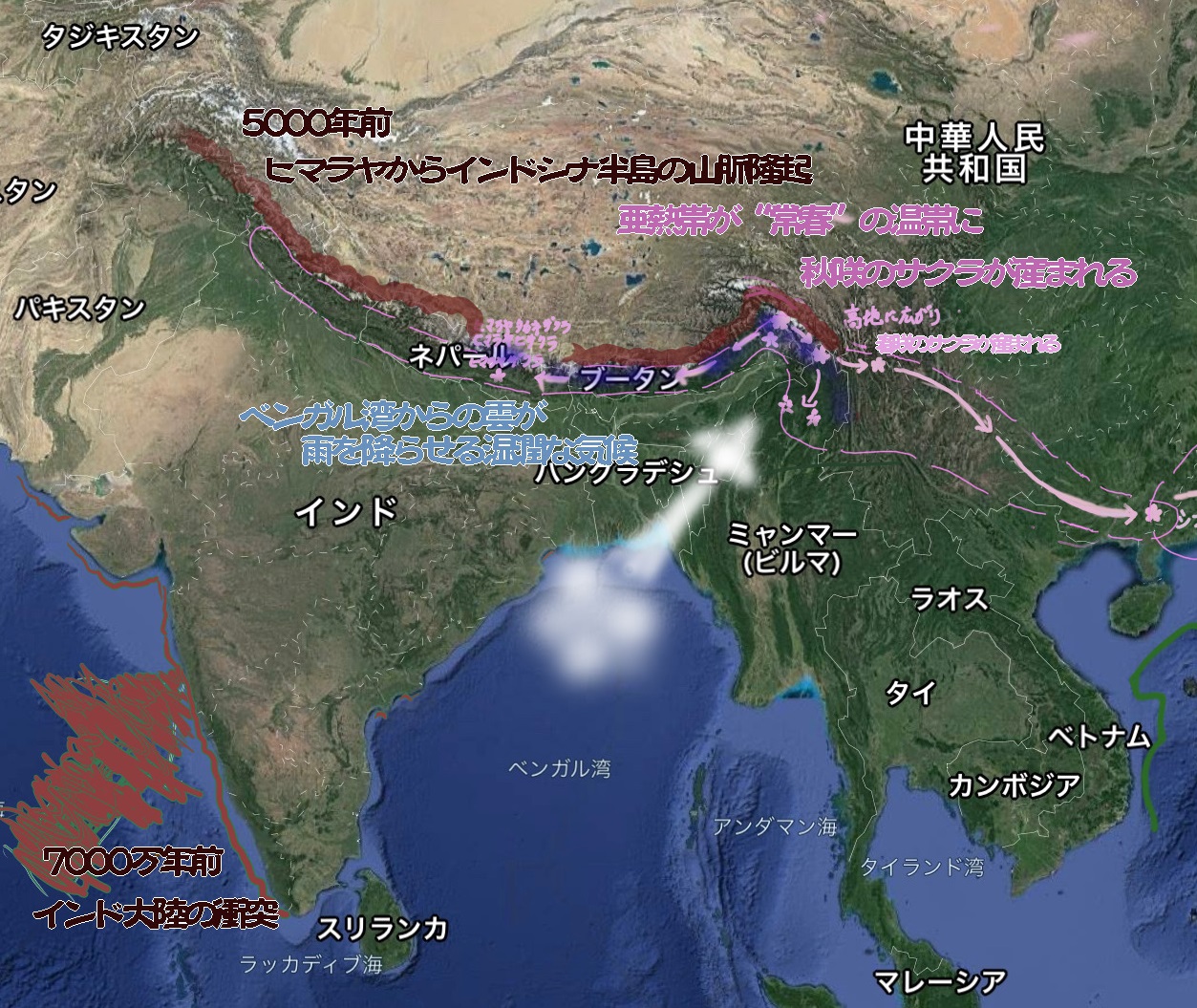

話はユーラシア大陸の南側で起こった5,000万年前の大きな地殻変動まで遡ります。インド亜大陸がユーラシア大陸に衝突してから大陸の下に潜り込み、その影響で北側はヒマラヤ山脈として隆起しましたが、ミャンマーの北で東西方向から南東方向に逆U字型に屈曲して向きを変えて隆起しました。

ミャンマーの北部は元々の環境が亜熱帯気候でしたが、標高が上がるにつれて平均気温が下がり、徐々に『常春の気候』に変動しました。その影響で亜熱帯性の植物に変化が起こり、新しい種が多く誕生しました。その中に花のきれいなサクラがありました。

隆起した山脈の屈曲部に、ベンガル湾で発生した水蒸気がモンスーンに乗って雲となり山に当たって雨を降らせます。この地が年間を通して温暖で、湿潤かつ排水が良い傾斜地であったことが、サクラの誕生とその後の発展に大きくかかわってきたと考えられます。

最初に誕生したのは「秋に美しい花を咲かせるサクラ」でした。その後、さらに標高に高い所に広がる過程で、冬にいったん花芽が休眠し春の訪れと共に開花するように変化することで冬の厳しい寒さに耐える「春咲きのサクラ」が産まれます。

ミャンマー北部で誕生したサクラは、この地より東西に分かれて生育区域を広げます。西はネパールまで※1、東は高地の環境に順応した春咲きのサクラが山脈を超えて中国南部※2に進出します。

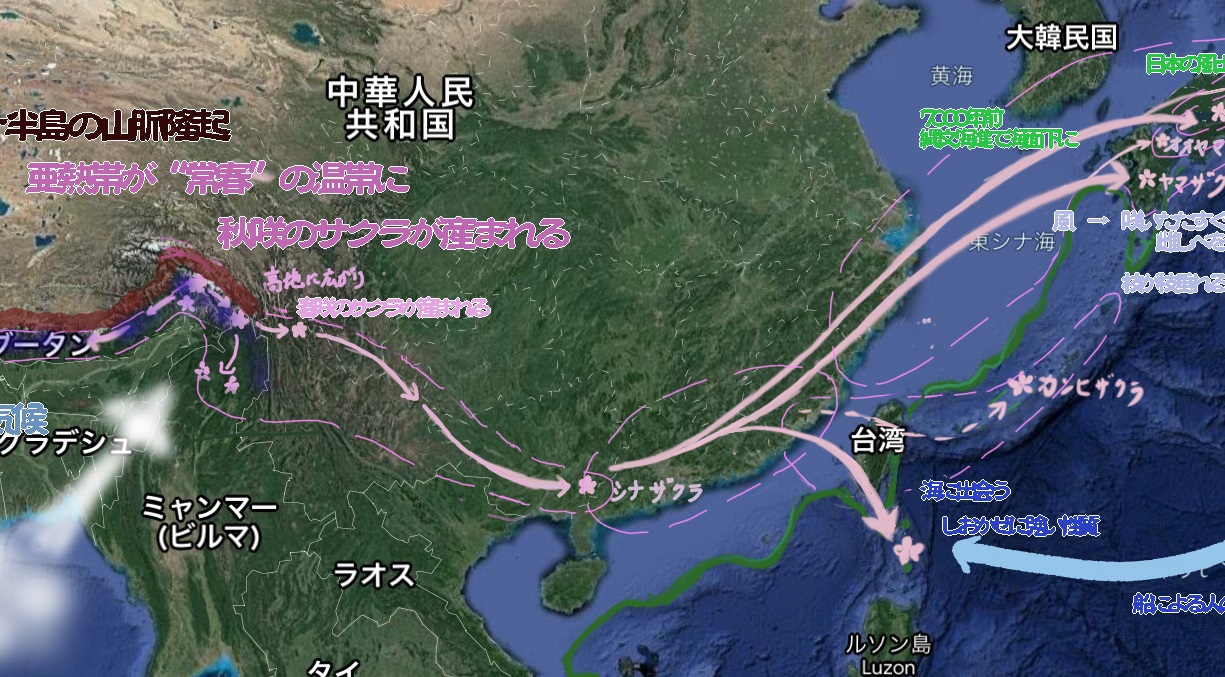

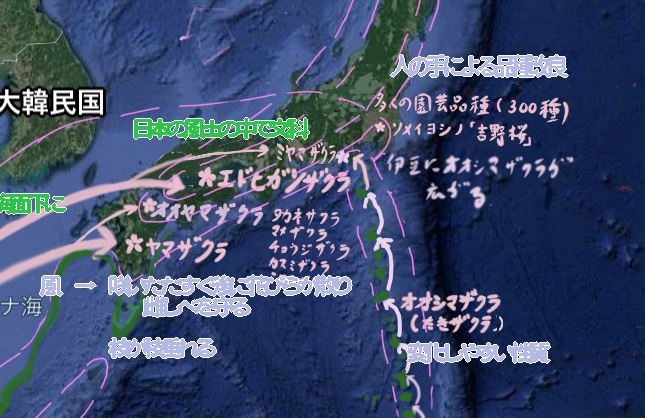

やがてサクラは、ヤマザクラとエドヒガンに分かれ、北東に向かって広がり、途中でヤマザクラから分かれ東に向かって進んだものとこの後2つの道筋で広がっていきます。

北東に向かって広がったエドヒガンやヤマザクラは、当時は陸地であった東シナ海を更に進み※3、やがて日本までたどりつきます。

その後、暖かくなって海面が上昇すと日本は完全に大陸から切り離されました。四方を海に囲まれた島国の四季の変化に富んだ気候風土のなかで個性豊かなサクラに分かれていきます※4。この長い道筋でサクラは、受粉しためしべを春の風から守るために花びらを一斉に散らせる性質や、枝がしだれることで、台風などの強い風の力を受け流す性質を身に着けたと考えられます。

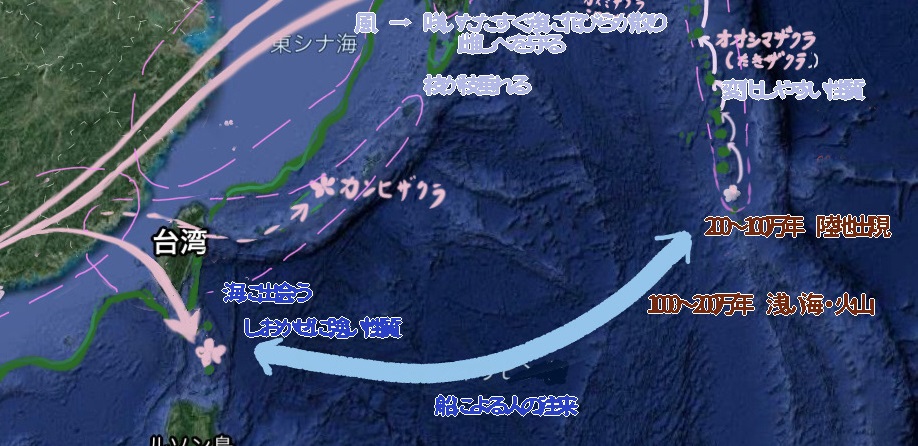

東に広がったサクラは、ここで海に出会います。潮風という植物にとって厳しい環境でも旺盛に成長する新しいサクラの種類がこのあたりで産まれたのではないかと考えています。 その頃、台湾までは陸地でしたがその東は、南はフィリピン諸島、西を伊豆諸島に囲まれた大きな海でした。おそらく大型の魚を捕る人々が、大陸の沿岸と島々の間を盛んに船で行き来していたと考えられます。

そうした人の中には島に移り住んだ人もいたと思われますが、島の海沿いは潮風の影響で樹木の生育が悪く、暮らしに欠かせない燃料の薪を確保するのが難しいため、潮風の中でも旺盛に成長するようになったサクラは、薪を取るための優れた資源となりました。

台湾の沿岸部からこの新しいサクラの種や苗木を船に積み、大洋を渡り伊豆諸島に運んで植えた人がおり、その桜が自生し広がったものがオオシマザクラだと考えると、大陸でヤマザクラから分化したのちに、伊豆諸島に分布するようになったオオシマザクラがたどった道筋が見えてきます。

オオシマザクラは、更にこの伊豆諸島厳しい生育環境に適応するために独自に進化した形態になっていきました。海からの強い風に適応するために笠形の樹形になり、強い風で枝が折れないよう先端が太くなります。

葉は潮風の影響を低減するようにクチクラ層を発達させ、毛を少なくします。島という狭い環境で送粉者を効率よく誘うために、花から香を出します。

島の海岸付近の平地は強い潮風の影響を受けるため、薪にする樹木が育ちにくい環境ですが、成長スピードの速さですぐに枝を再生するオオシマザクラは、「タキザクラ」として島の沿岸部において薪採取木とされてきました※5。

島から島に伝わりながら、伊豆半島まで広がってきたオオシマザクラは、これまでの道筋をたどる中で、遺伝子が変化しやすい性質を獲得していました。

そして、オオシマザクラが、日本に早くからやってきていたエドヒガンザクラやヤマザクラと交雑するなかで、様々な新しい性質を持つサクラの個体が産まれました。

このサクラたちの中でから、美しい花を咲かせる個体や珍しい性質の個体を親木として、挿し木などの方法で増やして広めたものが国内に約300種あると言われているサトザクラ群の多くの品種です。

日本のサクラの起源については、現在も様々な研究が行われ諸説があり、まだ定説はありませんが、「遠く南のミャンマー地で生まれ、秋咲きから春咲きに変化し寒い環境に適応できるようになったため山脈を超え中国に進出。そこで北と東に大きく2つに分かれてたどって来サクラの道筋が、日本の伊豆で一つに交わり、日本が世界に誇る美しい数々のサクラ群が生みだされた。」と考えると、サクラがたどってきた長い旅路にロマンを感じます。

注

※1 ) ミャンマー北部からネパールにかけては、秋咲きのヒマラヤザクラと高地部に春咲きのヒマラヤヒザクラ、ヒマラヤタカネザクラが分布しています。

※2 ) 中国南部にはシナザクラ系が、中部の海岸線沿いにはヤマザクラが分布しています。

※3 ) 中国東シナ海沿岸から台湾、沖縄にカンヒザクラが分布しています。

※4 ) ヤマザクラからは、タカネザクラ、マメザクラ、チョウジザクラ、カスミザクラ、ミヤマザクラ、オオヤマサクラ分科し、エドヒガンザクラからミヤマザクラが分科しました。

※5 ) ネパールでも、ヒマラヤザクラは薪を取る木として人々の暮らしを支えています。

参考文献 染井正孝 『桜がきた道』2000 信山社

石井誠治 『木を知る・木に学ぶ』2015 山と渓谷社

追記

広島広域公園がある「大塚の森は」、急峻な斜面で良く雨が降る所です。3月末から4月上旬にかけて公園を取り囲む森の深い緑の壁に、赤い新葉とピンク色の花に彩られたたくさんのヤマザクラの大木が、くっきりと姿を現す様は一服の屏風絵を観るようです。

大塚の森の生きものたちの案内人

広島市スポーツ協会トップへ

広島市スポーツ協会トップへ